服务器性能及稳定性测试

CPU 测试

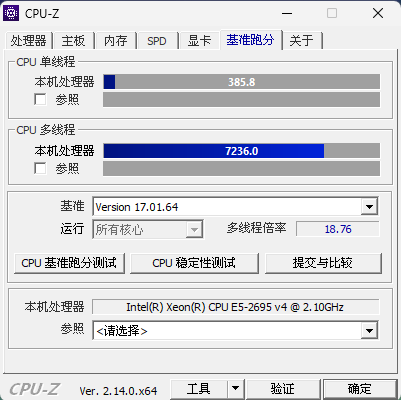

方式一:CPU-Z 基准测试

此方法适用于 WinPE 环境

在 WinPE 中使用 CPU-Z 进行 CPU 基准测试,此处测得的超融合集群节点1 单核为 386 分、多核为 7236分

CPU-Z 跑分参考为:

旗舰 CPU:

单核大于 700、多核大于 10万,比如 AMD EPYC 9575F(单核约为 800 分,多核约为 11 万分),可跑重度虚拟化、HPC 。

主流 CPU:

单核 300 ~ 600、多核 3000 ~ 9000,比如 AMD EPYC 7702(单核约为 350 分,多核约为 3 万分),适合高并发 Web、数据库。

轻量 CPU:

单核小于 250、多核小于 1000,比如 Intel Celeron J1900(单核约为 70 分,多核约为 300 分),仅作软路由、NAS、低负载网关 。

各设备 CPU-Z 基准测试结果如下(附有测试结果查看链接):

| 设备 | 单核得分 | 多核得分 | CPU 名称 | CPU 频率 | 测试结果查看链接 |

|---|---|---|---|---|---|

| 超融合集群节点1 | 386 | 7236 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 2594.83 MHz | Intel Xeon v4 @ 2594.83 MHz - CPU-Z VALIDATOR |

| 超融合集群节点2 | 71 | 285 | Intel Celeron J1900 | 1999.1 MHz | Intel Celeron J1900 @ 1999.1 MHz - CPU-Z VALIDATOR |

| 超融合集群节点3 | 71 | 282 | Intel Celeron J1900 | 1999.1 MHz | Intel Celeron J1900 @ 1999.1 MHz - CPU-Z VALIDATOR |

| 主数据库设备 | 72 | 287 | Intel Celeron J1900 | 1999.1 MHz | Intel Celeron J1900 @ 1999.1 MHz - CPU-Z VALIDATOR |

| 从数据库设备1 | 72 | 285 | Intel Celeron J1900 | 1999.1 MHz | Intel Celeron J1900 @ 1999.1 MHz - CPU-Z VALIDATOR |

| 从数据库设备2 | 88 | 180 | Intel Celeron J1800 | 2416.62 MHz | Intel Celeron J1800 @ 2416.62 MHz - CPU-Z VALIDATOR |

xychart-beta

title "CPU-Z 单核跑分对比"

x-axis "设备" ["超融合节点1","超融合节点2","超融合节点3","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "得分" 0 --> 400

bar [386, 71, 71, 72, 72, 88]

xychart-beta

title "CPU-Z 多核跑分对比"

x-axis "设备" ["超融合节点1","超融合节点2","超融合节点3","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "得分" 0 --> 8000

bar [7236, 285, 282, 287, 285, 180]

方式二:Geekbench 6 基准测试

参考链接:Geekbench 6 - Cross-Platform Benchmark

此方法可用于 Linux 环境

将下载的压缩文件上传到服务器,解压后即可直接运行,比如上传压缩文件到当前用户家目录后,可进行如下操作进行基准测试

GEEKBENCH_VERSION="6.4.0"

# 切换到当前用户家目录

cd

# 创建目标文件夹并解压文件

mkdir -p Geekbench && \

tar -xzvf Geekbench-${GEEKBENCH_VERSION}-Linux.tar.gz -C Geekbench --strip-components=1

# 递归赋予可执行权限

chmod -R +x Geekbench/

# 运行 Geekbench

./Geekbench/geekbench6Geekbench 6 跑分参考为:

旗舰 CPU:

单核大于 2500、多核大于 5万,比如 AMD EPYC 9575F(单核约为 2800 分,多核约为 10 万分),可跑重度虚拟化、HPC 。

主流 CPU:

单核 1000 ~ 2000、多核 5000 ~ 15000,比如 AMD EPYC 7702(单核约为 350 分,多核约为 1 万分),适合高并发 Web、数据库。

轻量 CPU:

单核小于 500、多核小于 1000,比如 Intel Celeron J1900(单核约为 150 分,多核约为 500 分),仅作软路由、NAS、低负载网关 。

各设备 Geekbench 6 基准测试结果如下(附有测试结果查看链接):

| 设备 | 单核得分 | 多核得分 | CPU 名称 | CPU 频率 | 测试结果查看链接 |

|---|---|---|---|---|---|

| 超融合集群节点1 | 1113 | 8566 | Intel Xeon E5-2695 v4 | 3.30 GHz | INTEL X99 - Geekbench |

| 超融合集群节点2 | 155 | 319 | Intel Celeron J1900 | 2.00 GHz | Centerm D610 - Geekbench |

| 超融合集群节点3 | 154 | 489 | Intel Celeron J1900 | 2.00 GHz | Centerm D610 - Geekbench |

| 主数据库设备 | 154 | 485 | Intel Celeron J1900 | 2.00 GHz | Centerm D610 - Geekbench |

| 从数据库设备1 | 155 | 471 | Intel Celeron J1900 | 2.00 GHz | Centerm N610 - Geekbench |

| 从数据库设备2 | 155 | 320 | Intel Celeron J1800 | 2.42 GHz | Centerm C93 - Geekbench |

xychart-beta

title "Geekbench 6 单核跑分对比"

x-axis "设备" ["超融合节点1","超融合节点2","超融合节点3","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "得分" 0 --> 1200

bar [1113, 155, 154, 154, 155, 155]

xychart-beta

title "Geekbench 6 多核跑分对比"

x-axis "设备" ["超融合节点1","超融合节点2","超融合节点3","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "得分" 0 --> 9000

bar [8566, 319, 489, 485, 471, 320]

内存测试

在 WinPE 中进行内存测试

内存性能测试

使用 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试 CPU 缓存与内存的性能,并查看内存通道数。此处测得的超融合集群节点1 内存读速度约为 62GB/s,写速度约为 56GB/s,复制速度约为 55GB/s,延迟约为 88ns。内存通道数为四。

以下是内存速度和不同缓存层级的参考:

内存速度:

- DDR3内存:通常在 10000 MB/s 至 20000 MB/s之间。

- DDR4内存:通常在 20000 MB/s 至 40000 MB/s之间。

- DDR5内存:通常超过 50000 MB/s。

缓存速度跟核心架构、制程、频率都强相关,此处给出主流 CPU 缓存参考:

- L1缓存:800 GB/s 至 2200 GB/s之间

- L2缓存:200 GB/s 至 600 GB/s之间

- L3缓存:80 GB/s 至 250 GB/s之间

延迟:

- L1缓存延迟:0.5 ns 至 1 ns之间。

- L2缓存延迟:3 ns 至 12 ns之间。

- L3缓存延迟:12 ns 至 25 ns之间。

- 内存延迟:60 ns 至 100 ns之间,具体取决于内存类型和配置。

各设备内存性能测试结果如下:

| 设备 | 内存读取(MB/s) | 内存写入(MB/s) | 内存复制(MB/s) | 内存延迟(ns) | L1缓存读取(GB/s) | L1缓存写入(GB/s) | L1缓存复制(GB/s) | L1缓存延迟(ns) | L2缓存读取(GB/s) | L2缓存写入(GB/s) | L2缓存复制(GB/s) | L2缓存延迟(ns) | L3缓存读取(GB/s) | L3缓存写入(GB/s) | L3缓存复制(GB/s) | L3缓存延迟(ns) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 超融合集群节点1 | 62566 | 56350 | 55228 | 88.3 | 2861.9 | 1457.9 | 2913.6 | 1.2 | 959.16 | 445.25 | 618.63 | 3.7 | 312.93 | 220.67 | 258.61 | 23.7 |

| 超融合集群节点2 | 9135 | 9062 | 8555 | 95.6 | 124.62 | 123.31 | 118.00 | 1.5 | 48.625 | 31.859 | 47.632 | 14.0 | - | - | - | - |

| 超融合集群节点3 | 9118 | 9097 | 8619 | 95.6 | 124.59 | 124.20 | 117.83 | 1.5 | 48.737 | 31.556 | 44.318 | 13.7 | - | - | - | - |

| 主数据库设备 | 9114 | 9055 | 8529 | 96.4 | 124.58 | 123.00 | 119.23 | 1.5 | 67.883 | 31.519 | 43.344 | 14.7 | - | - | - | - |

| 从数据库设备1 | 8903 | 8329 | 8371 | 96.4 | 124.59 | 123.57 | 119.49 | 1.5 | 48.678 | 31.634 | 47.858 | 13.8 | - | - | - | - |

| 从数据库设备2 | 8009 | 5224 | 7568 | 93.3 | 77.118 | 76.803 | 76.198 | 1.3 | 46.458 | 21.697 | 32.799 | 12.9 | - | - | - | - |

xychart-beta

title "内存读取带宽对比"

x-axis "设备" ["超融合节点1","超融合节点2","超融合节点3","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "带宽 (GB/s)" 0 --> 70

bar [62.6,9.1,9.1,9.1,8.9,8.0]

xychart-beta

title "内存延迟对比"

x-axis "设备" ["超融合节点1","超融合节点2","超融合节点3","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "延迟 (ns)" 0 --> 110

bar [88.3,95.6,95.6,96.4,96.4,93.3]

内存稳定性测试

使用 TestMem5 进行内存稳定性测试,此处简单测试内存稳定性,仅运行一轮测试

硬盘测试

参考链接:

NAND Flash存储器与SSD简介 - SSD Fans

专业技术-建兴储存科技 SSSTC Technology Corporation

因为所有服务器均为全闪配置,硬盘测试统一按固态硬盘的标准执行。

固态硬盘的存储芯片大多采用 NAND Flash,其最小物理存储单元是浮栅 MOSFET 晶体管。这种晶体管通过在栅极施加电压,利用量子隧穿效应将电子吸引到浮栅中,并根据存储的电子数量人为划分出几种不同的状态。为了确保浮栅中的电子数量可控,在吸引电子之前,需要先向衬底施加高电压,将浮栅中的电子吸出,以消除其他电子的干扰。因此,每次向固态硬盘写入数据前,都需要先进行擦除操作。正是由于这种“先擦除后写入”的特性,才衍生出了诸如垃圾回收、TRIM 和磨损均衡等多种机制,以避免因长时间擦除而导致的等待延迟。

鉴于固态硬盘工作模式的复杂性,并且不同的使用场景对固态硬盘的性能要求也不一致,所以最终需要根据实际情况对硬盘进行综合评估。

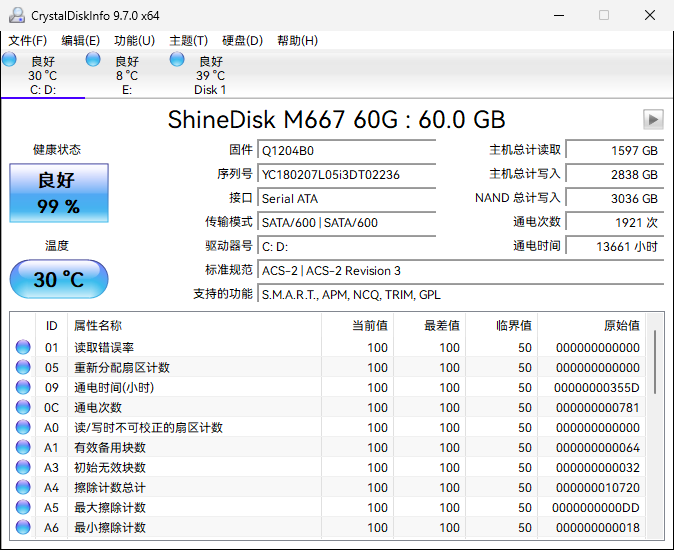

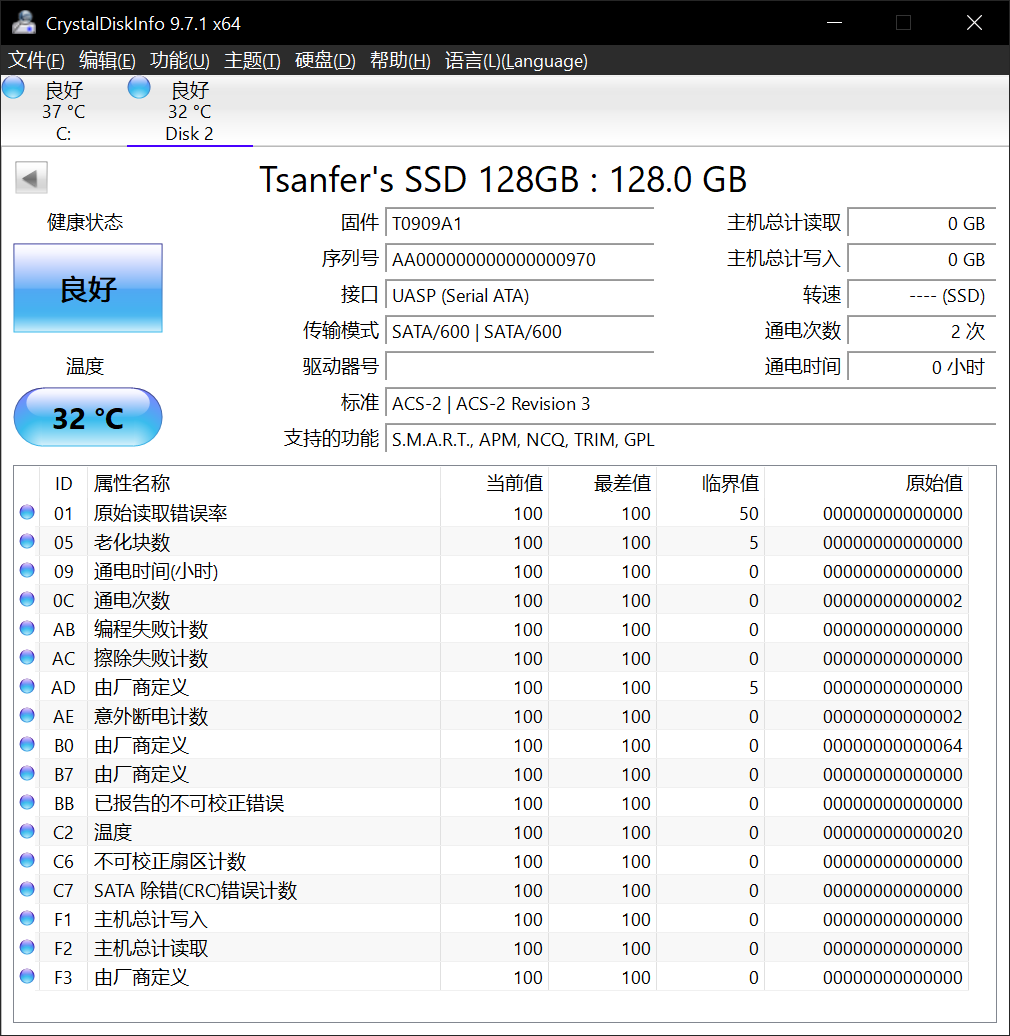

查看固态硬盘 S.M.A.R.T.

固态硬盘的 S.M.A.R.T. 数据保存在主控芯片内,可以使用工厂级量产工具或刷固件的方式重置,从而呈现虚假的统计结果。故 S.M.A.R.T. 仅作初步判断固态硬盘情况的参考。

查看固态硬盘 S.M.A.R.T. 信息的方法有很多,这里以 CrystalDiskInfo 为例进行演示。可以根据软件给出的“健康状态”来初步判断硬盘状态,当 S.M.A.R.T. 中没有定义剩余寿命时则可查看“总计写入”,结合厂商给定的 TBW 总写入字节初步判断硬盘状态。

除了“健康状态”与“总计写入”之外,还应根据 S.M.A.R.T. 中的其他参数判断硬盘状态,下面给出一些较为重要的参数:

| ID | 属性名称 | 含义 |

|---|---|---|

| 05 | 重新分配扇区数 | 已重映射扇区的坏块数量 |

| C4 | 扇区物理位置重分配事件计数 | 已发生屏蔽坏块事件的次数 |

| C5 | 有待处置扇区数 | 状态存疑,需保持关注的扇区数量 |

| C7 | CRC 错误计数 | 线材或接口异常 |

此处给出超融合集群节点1的硬盘 S.M.A.R.T. 信息:

安全擦除固态硬盘

参考链接:

Secure Erase 和 Sanitize 的区别是什么 | Western Digital

Secure Erase 与 Sanitize 是固态硬盘的两种擦除方式:Secure Erase 仅清除映射表,相当于删除文件索引;Sanitize 不仅删除映射表,还会物理擦除所有已写入的块,彻底清除盘上全部数据,无法恢复。这两种硬盘擦除方式通常都能在一分钟内完成,比动辄数小时的全盘写入快得多,这里实测 1 TB 固态硬盘能在 10 秒内完成全盘擦除。

安全擦除 NVMe 硬盘

安装 nvme-cli 命令行工具

sudo apt -y update && sudo apt -y install nvme-cli查看 NVMe 设备:

sudo nvme list🖥️ 示例输出:

Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev

--------------------- --------------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------

/dev/nvme0n1 /dev/ng0n1 002115101B16 SSSTC CA6-8D1024 1 1.02 TB / 1.02 TB 512 B + 0 B ERA2101 此处待测试的硬盘设备地址为:/dev/nvme0n1

查看 NVMe 硬盘是否支持安全擦除(Secure Erase)或深度擦除(Sanitize):

sudo nvme id-ctrl -H /dev/nvme0n1 | grep "fna" -A 5

sudo nvme id-ctrl -H /dev/nvme0n1 | grep "sanicap" -A 5🖥️ 示例输出:

fna : 0

[3:3] : 0 Format NVM Broadcast NSID (FFFFFFFFh) Supported

[2:2] : 0 Crypto Erase Not Supported as part of Secure Erase

[1:1] : 0 Crypto Erase Applies to Single Namespace(s)

[0:0] : 0 Format Applies to Single Namespace(s)

sanicap : 0xa0000002

[31:30] : 0x2 Media is additionally modified after sanitize operation completes successfully

[29:29] : 0x1 No-Deallocate After Sanitize bit in Sanitize command Not Supported

[2:2] : 0 Overwrite Sanitize Operation Not Supported

[1:1] : 0x1 Block Erase Sanitize Operation Supported

[0:0] : 0 Crypto Erase Sanitize Operation Not Supported这里显示这块 NVMe 固态支持 Block Erase 方式的 Sanitize 深度擦除

采用 Sanitize 完成全盘擦除:

sudo nvme sanitize --sanact=2 /dev/nvme0n1 查看擦除进度:

sudo nvme sanitize-log -H /dev/nvme0n1🖥️ 示例输出:

Sanitize Progress (SPROG) : 23297 (35.548401%)

Sanitize Status (SSTAT) : 0x2

[2:0] Sanitize in Progress.

[7:3] Number of completed passes if most recent operation was overwrite: 0

[8] Global Data Erased cleared: a NS LB in the NVM subsystem has been written to or a PMR in the NVM subsystem has been enabled

Sanitize Command Dword 10 Information (SCDW10) : 0x2

Estimated Time For Overwrite : 4294967295 (No time period reported)

Estimated Time For Block Erase : 4294967295 (No time period reported)

Estimated Time For Crypto Erase : 4294967295 (No time period reported)

Estimated Time For Overwrite (No-Deallocate) : 4294967295 (No time period reported)

Estimated Time For Block Erase (No-Deallocate) : 4294967295 (No time period reported)

Estimated Time For Crypto Erase (No-Deallocate): 4294967295 (No time period reported)等待擦除完成,此处实测等待时间在 10 秒钟以内。当显示 Most Recent Sanitize Command Completed Successfully 时,即擦除完成。

安全擦除 SATA 硬盘

安装 hdparm 命令行工具

sudo apt -y update && sudo apt -y install hdparm查看当前的 SATA 硬盘设备:

sudo fdisk -l | grep "Disk /dev/sd" -A 5🖥️ 示例输出:

Disk /dev/sda:55.9 GiB,60022480896 字节,117231408 个扇区

磁盘型号:ShineDisk M667 6

单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节

扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节

I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节

--

Disk /dev/sdb:30 GiB,32212254720 字节,62914560 个扇区

磁盘型号:Flash Disk

单元:扇区 / 1 * 512 = 512 字节

扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节

I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节

磁盘标签类型:dos此处待测试的硬盘设备地址为:/dev/sda

查看 SATA 硬盘是否支持深度擦除(Sanitize):

sudo hdparm -I /dev/sda | grep "SANITIZE feature set" -A 5🖥️ 示例输出:

* SANITIZE feature set

* BLOCK_ERASE_EXT command

* DOWNLOAD MICROCODE DMA command

* WRITE BUFFER DMA command

* READ BUFFER DMA command

* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)SATA 固态硬盘支持 Sanitize 深度擦除

这里显示支持 Block Erase 模式的 Sanitize 深度擦除

全盘深度擦除:

hdparm --yes-i-know-what-i-am-doing --sanitize-block-erase /dev/sda查看擦除进度:

hdparm --sanitize-status /dev/sda🖥️ 示例输出:

/dev/sda: Issuing SANITIZE_STATUS command Sanitize status: State: SD2 Sanitize operation In Process Progress: 0x41c2 (25%)等待擦除完成,这个过程通常不会超过一分钟。当显示 Last Sanitize Operation Completed Without Error 时,即擦除完成。

SATA 固态硬盘不支持 Sanitize 深度擦除

如果 SATA 硬盘不支持 Sanitize 深度擦除,则使用安全擦除:

参考链接:Advanced: Erasing SATA Drives by using the Linux hdparm Utility - GROK Knowledge Base

查看是否支持安全擦除:

sudo hdparm -I /dev/sda | grep "Security:" -A 10🖥️ 示例输出:

Security: Master password revision code = 65534 supported not enabled not locked frozen not expired: security count supported: enhanced erase 2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT. Checksum: correct此处硬盘还被冻结着,显示

frozen,需要解冻。睡眠电脑等待几秒钟后开机,让硬盘解冻:

echo -n mem > /sys/power/state设置安全擦除密码:

hdparm --user-master username --security-set-pass password /dev/sda hdparm -I /dev/sda | grep "Security:" -A 10🖥️ 示例输出:

显示

enabled和Security level highSecurity: Master password revision code = 65534 supported enabled not locked not frozen not expired: security count supported: enhanced erase Security level high 2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.执行安全擦除命令:

# 支持增强擦除 hdparm --user-master username --security-erase-enhanced password /dev/sda hdparm -I /dev/sda | grep "Security:" -A 10 # 不支持增强擦除 # hdparm --user-master username --security-erase password /dev/sda🖥️ 示例输出:

恢复正常

Security: Master password revision code = 65534 supported not enabled not locked not frozen not expired: security count supported: enhanced erase 6min for SECURITY ERASE UNIT. 6min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.(可选)验证擦除效果

查看硬盘中的数据,结果应全为零

dd if=/dev/sda bs=4K iflag=direct status=progress | hexdump # 只看头部一部分 # dd if=/dev/sda bs=4K count=10K iflag=direct status=progress | hexdump🖥️ 示例输出:

0000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 * 59970899968 bytes (60 GB, 56 GiB) copied, 398 s, 151 MB/s 14653926+0 records in 14653926+0 records out df99e6000 60022480896 bytes (60 GB, 56 GiB) copied, 398.343 s, 151 MB/s

硬盘性能测试

性能测试方式一:ezFIO 固态硬盘稳定态测试

在 Linux Live CD 中进行 ezFIO 测试

参考链接:

ezFIO – Powerful, Simple NVMe SSD Benchmark Tool - NVM Express

earlephilhower/ezfio: Simple NVME/SAS/SATA SSD test framework for Linux and Windows

ezfio/ezFIO User Guide.pdf at master · earlephilhower/ezfio

这里使用 ezFIO 测试固态硬盘性能,其是 NVM Express 推荐过的企业级 SSD 综合测试工具,可测试固态硬盘在稳定态下的真实性能表现。ezFIO 的测试流程分为顺序和随机两阶段,共包含 11 个关键步骤:

Sequential(顺序阶段):

- 第 1 次顺序填充: 用 128KB 块大小 顺序写满整个设备的可寻址空间。

- 第 2 次顺序填充: 重复第 1 步,确保 预留空间(Over-provisioning) 也被填满。

- 顺序读测试(按块大小): 测试不同块大小的 顺序读性能(此时设备已顺序预处理)。

- 随机读测试(按块大小): 测试不同块大小的 随机读性能(避免因 4K 随机写预处理导致大块读性能被低估)。

- 顺序写测试(512B 块,按队列深度): 测试 512B 块大小 的顺序写性能,并观察 队列深度 的影响。

- 顺序写测试(按块大小): 测试 512B 到 128KB 不同块大小的顺序写性能。

Random(随机阶段):

- 第 1 次随机填充: 用 4KB 块大小 随机写满整个设备容量,确保每个 4KB 块都被覆盖。

- 第 2 次随机填充: 重复第 1 步,确保 预留空间 也被随机填充。

- 4K 随机读测试(按队列深度): 测试 4KB 随机读性能 随 队列深度 的变化。

- 4K 混合读写测试(按队列深度): 测试 4KB 块大小的混合读写(如 70% 读 / 30% 写) 随队列深度的性能。

- 长期稳定性测试: 运行 20 分钟的 4K 随机混合读写(如 70% 读 / 30% 写) 测试,观察 IOPS 稳定性。

- 4K 随机写测试: 测试 纯 4KB 随机写性能(IOPS 和延迟)。

- 持续随机写测试(按块大小): 测试 512B 到 128KB 不同块大小的 持续随机写性能。

以下是 ezFIO 稳定态测试的过程:

先确认待测硬盘不是系统盘,避免操作系统读写干扰测试结果。此处使用 Live CD 系统进行测试,从U盘引导启动。

然后对硬盘进行安全擦除操作

使用 ezFIO 对硬盘进行测试,过程如下:

- 安装 ezFIO

Windows:

先安装 fio,然后再将 ezfio 的 github 仓库压缩包下载到本地,解压即可

Debian:

apt -y install fio sdparm git && \ git clone https://ghfast.top/https://github.com/earlephilhower/ezfio- 运行测试

Windows:

打开

ezfio.bat脚本文件,会出现 GUI 界面,选择对应硬盘测试即可Linux:

# 单硬盘 # ./ezfio/ezfio.py --drive /dev/nvme0n1 --utilization 1 # ./ezfio/ezfio.py --drive /dev/nvme0n1 --yes # 防止断连后会话消失 sudo apt update && sudo apt install tmux tmux new -s ezfio # 防止终端关闭而导致测试停止 DEV=/dev/nvme0n1 # DEV=/dev/sda # LOG="ezfio_$(basename "$DEV")_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log" ./ezfio/ezfio.py --drive "$DEV" --yes # 多硬盘 # ./ezfio/ezfio.py --drive /dev/sda,/dev/nvme0n1 --yes # 如果断连,可重新挂回会话 # tmux attach -t ezfio

下面是 ezFIO 的测试结果:

测试结果文件名与创建时间:

# pve-1

-rw-r--r-- 1 root root 194K Aug 5 10:04 ezfio_results_60GB_36cores_2100MHz_sda_debian_2025-08-05_01-14-07.ods

-rw-r--r-- 1 root root 192K Aug 5 17:56 ezfio_results_1024GB_36cores_2100MHz_nvme0n1_debian_2025-08-05_10-16-17.ods

# pve-2

-rw-r--r-- 1 root root 213K Aug 5 14:53 ezfio_results_64GB_4cores_1990MHz_sdb_debian_2025-08-05_03-01-05.ods

# pve-3

-rw-r--r-- 1 root root 211K Aug 5 14:54 ezfio_results_64GB_4cores_1990MHz_sdb_debian_2025-08-05_03-01-06.ods

# pgsql-primary

-rw-r--r-- 1 root root 189K Aug 5 12:10 ezfio_results_128GB_4cores_1990MHz_sda_debian_2025-08-04_17-56-53.ods

# pgsql-replica-1

-rw-r--r-- 1 root root 173K Aug 3 19:54 ezfio_results_128GB_4cores_1990MHz_sda_debian_2025-08-03_16-42-27.ods

# pgsql-replica-2

-rw-r--r-- 1 root root 192K Aug 5 16:24 ezfio_results_128GB_2cores_2410MHz_sda_debian_2025-08-03_21-35-40.ods由文件时间戳和创建时间可知,64 GB 的 SATA 固态硬盘跑完稳定性测试的时间约为 10 小时左右。其中两个 1T 的 SATA 硬盘由于性能原因未能跑完整个测试,最终只有 7 个硬盘跑完了整个稳定态性能测试。不过超融合集群节点3的系统盘出现了掉速问题,被其他同规格硬盘替换,这里值给出 6 块硬盘的测试结果,

下面给出硬盘的持续顺序读写带宽与 4K IOPS:

| 设备 | 顺序读取带宽(MB/s) | 顺序写入带宽(MB/s) | 持续 4K 混合随机读写(IOPS) | 读取延迟(μs) | 写入延迟(μs) |

|---|---|---|---|---|---|

| 超融合1-SATA | 258.76 | 26.01 | 2181 | 298 | 3279 |

| 超融合1-NVMe | 3449.9 | 1453.66 | 75878 | 73 | 35 |

| 超融合2-SATA | 274.10 | 58.61 | 2198 | 239 | 3279 |

| 主数据库 | 270.96 | 134.86 | 1463 | 298 | 1620 |

| 从数据库1 | 274.10 | 183.21 | 49605 | 298 | 3279 |

| 从数据库2 | 241.14 | 43.14 | 1706 | 276 | 1037 |

xychart-beta

title "硬盘持续顺序读取(块大小:128 KiB)"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "带宽(MB/s)" 0 --> 3500

bar [258.76, 3449.9, 274.10, 270.96, 274.10, 241.14]

xychart-beta

title "硬盘持续顺序写入(块大小:128 KiB)"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "带宽(MB/s)" 0 --> 1600

bar [26.01, 1453.66, 58.61, 134.86, 183.21, 43.14]

xychart-beta

title "硬盘持续 4K 随机混合读写(读 70% : 写 30%)(队列深度:256)"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "IOPS" 0 --> 80000

bar [2181, 75878, 2198, 1463, 49605, 1706]

持续测试时的硬盘 4K 读写 1 队列深度的延迟大致在数十到数百微秒左右。

综合各项指标可知 NVMe 固态硬盘表现优秀,读写速度快、延迟低

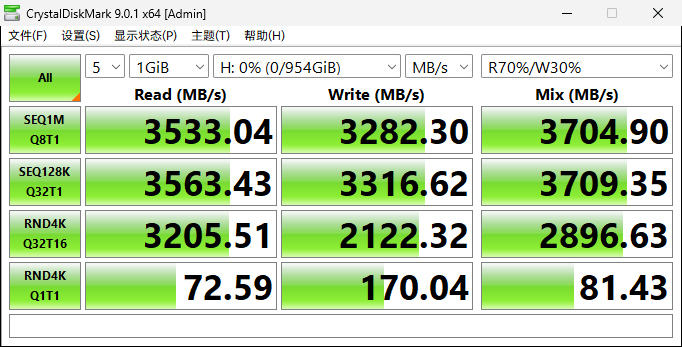

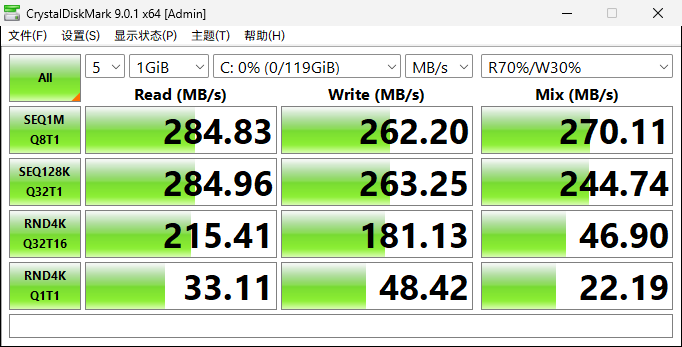

性能测试方式二:CrystalDiskMark 快速测试

在 WinPE 中进行 CrystalDiskMark 测试

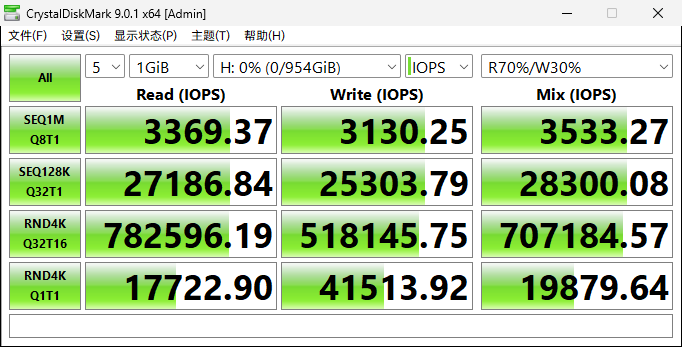

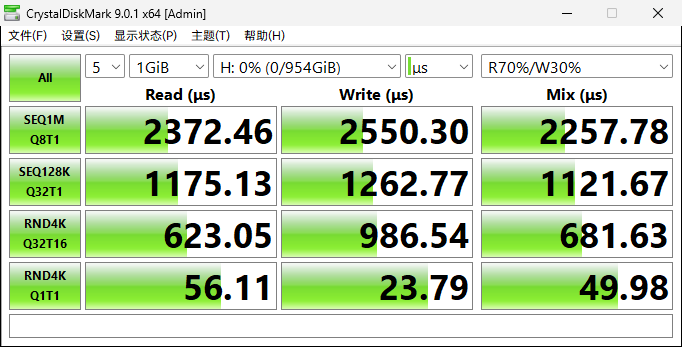

硬盘根据使用场景的不同有各种各样的读写方式,如果仅想简单快速的查看硬盘的性能,可用使用消费级固态硬盘的通用测试工具 CrystalDiskMark 8 的 NVMe 模式 进行测试。默认情况下,此软件会用指定的队列深度和线程数,对一个事先生成的测试文件做顺序/随机、读/写 IO 操作,根据硬盘在一定时间内的读写总数据量推算 MB/s 与 IOPS。重复此过程五次,取最优值输出。其的默认读写方式为以下四种:

- SEQ1M Q8T1:顺序 1 MiB 读写,队列深度 8,线程数 1。模拟大文件同时读写这类高吞吐量场景。

- SEQ128K Q32T1:顺序 128 KiB 读写,队列深度 32,线程数 1。模拟大文件复制、视频播放、顺序加载场景。

- RND4K Q32T16:随机 4 KiB 读写,队列深度 32,线程数 16。模拟系统盘多任务并发场景,例如读写大量小文件、数据库、游戏加载。

- RND4K Q1T1:随机 4 KiB 读写,队列深度 1,线程数 1。模拟单线程随机读写场景,例如操作系统启动、应用冷启动

以下是 CrystalDiskMark 性能测试的过程:

先确认待测硬盘不是系统盘,避免操作系统读写干扰测试结果。

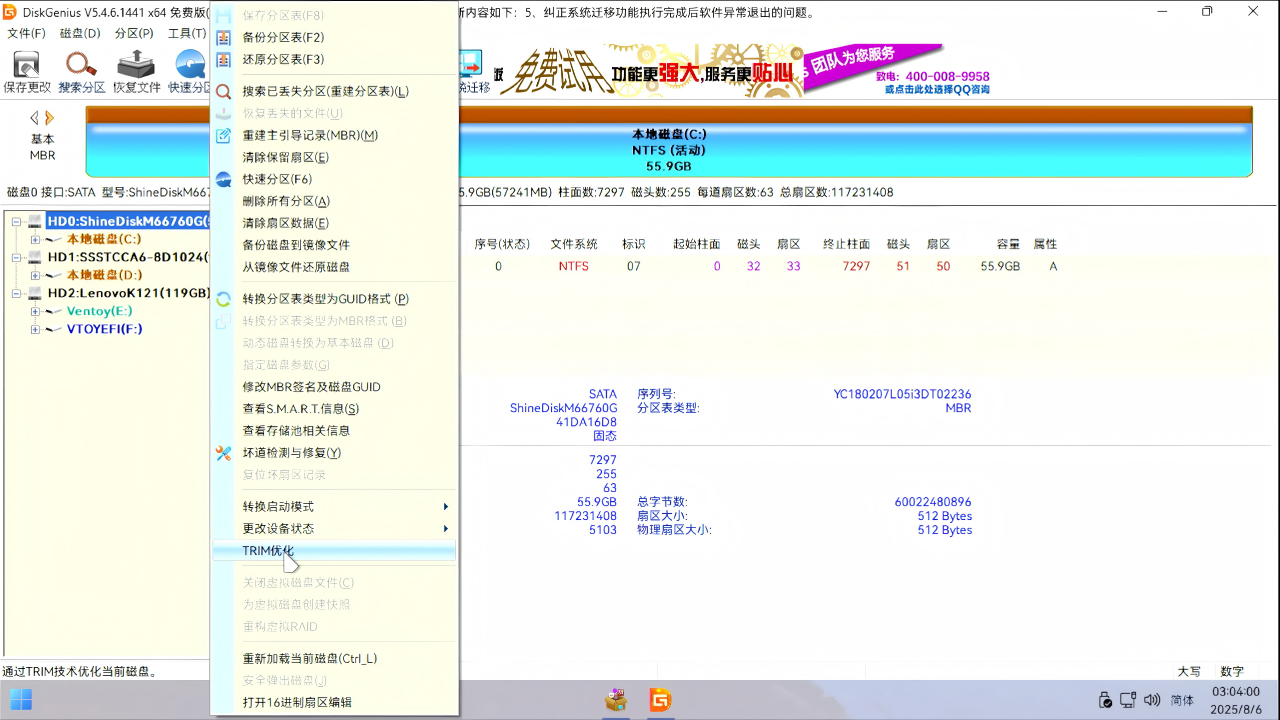

把整块硬盘划成一个分区,然后对整个分区发送一次

TRIM指令,告知固态硬盘主控芯片,整个硬盘都已不再使用可以全部擦除。使其完成全盘 GC 垃圾回收过程,这一过程大多不超过一分钟的时间。这一过程可以在 WinPE 中使用 DiskGenius 软件完成。

对固态硬盘进行全盘 TRIM 使用 CrystalDiskMark 8 对硬盘进行空盘测速,此软件会依次进行读、写、70%读30%写混合测试。

此处给出超融合集群节点1的 NVMe 数据盘快速测速结果,此处因为主板只支持 PCIe 3.0 x4 的固态硬盘,所以连续读写性能被限制在了 4000 MB/s 以下,此硬盘的实际相关性能应该更高。这里实测该硬盘顺序读写速度约为 3500 MB/s,4K 随机混合 IOPS 约为 700K,4K 随机延迟约为 50μs。

各设备 CrystalDiskMark 9 硬盘快速测试结果如下:

| 测试项目 | 顺序读 (MB/s) | 顺序写 (MB/s) | 4K混合随机IOPS(队列深度:32) | 4K混合随机延迟 (μs)(单队列) |

|---|---|---|---|---|

| 超融合集群节点1 - SATA 系统盘 | 288 | 276 | 4602 | 319 |

| 超融合集群节点1 - NVMe 数据盘 | 3533 | 3282 | 707184 | 49 |

| 超融合集群节点2 - SATA 系统盘 | 284 | 259 | 10136 | 190 |

| 超融合集群节点2 - SATA 数据盘 | 283 | 266 | 48432 | 164 |

| 超融合集群节点3 - SATA 系统盘 | 275 | 266 | 13751 | 181 |

| 超融合集群节点3 - SATA 数据盘 | 272 | 255 | 4755 | 337 |

| 主数据库设备 - SATA 数据盘 | 282 | 257 | 11550 | 189 |

| 从数据库设备1 - SATA 数据盘 | 284 | 262 | 11450 | 183 |

| 从数据库设备2 - SATA 数据盘 | 284 | 264 | 6414 | 247 |

xychart-beta

title "顺序读带宽"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","融合3-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "带宽(MB/s)" 0 --> 3600

bar [288, 3533, 284, 275, 282, 284, 284]

xychart-beta

title "顺序写带宽"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","融合3-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "带宽(MB/s)" 0 --> 3400

bar [276, 3282, 259, 266, 257, 262, 264]

xychart-beta

title "4K 混合随机 IOPS(读 70% : 写 30%)(队列深度:32)"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","融合3-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "IOPS" 0 --> 710000

bar [4602, 707184, 10136, 13751, 11550, 11450, 6414]

xychart-beta

title "4K 混合随机延迟(队列深度:1)"

x-axis "设备" ["融合1-SATA","融合1-NVMe","融合2-SATA","融合3-SATA","主数据库","从数据库1","从数据库2"]

y-axis "延迟(μs)" 0 --> 350

bar [319, 49, 190, 181, 189, 183, 247]

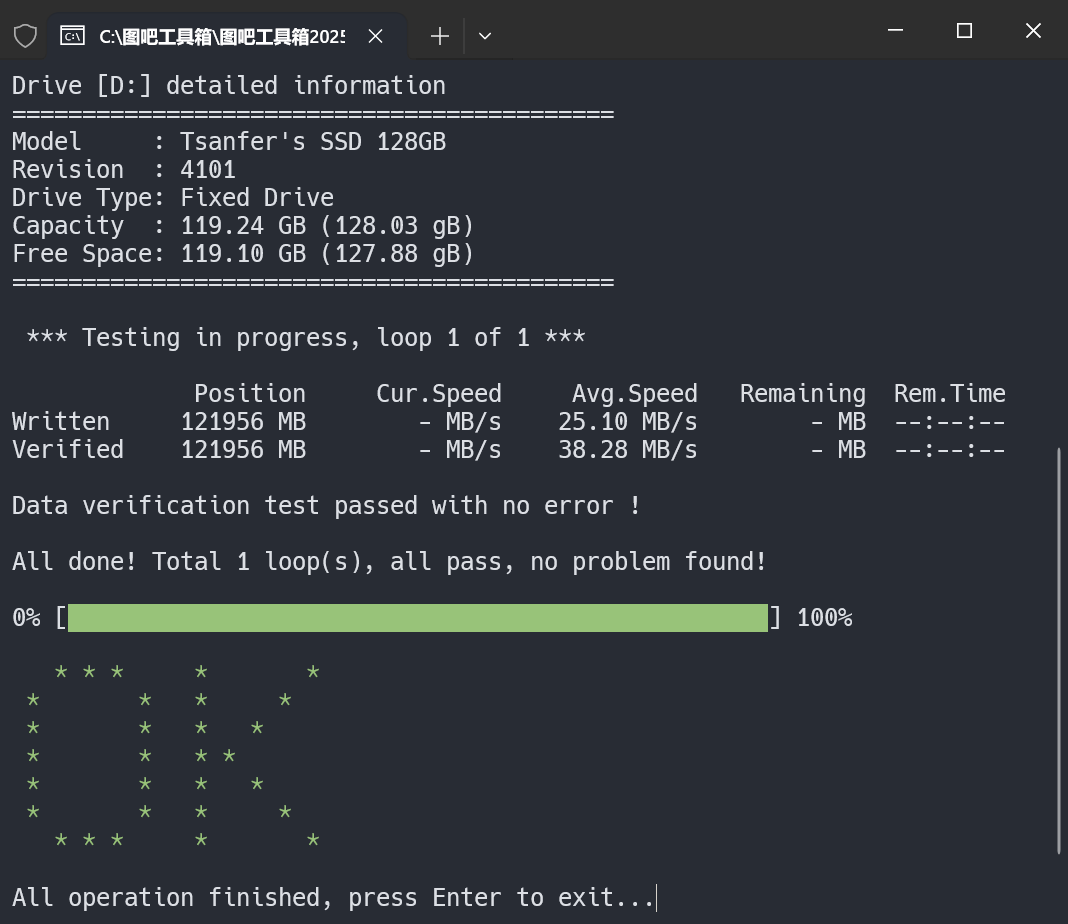

(可选)硬盘坏块扫描

参考链接:

【深入浅出SSD】探究固态硬盘SSD卡顿、掉盘、掉速现象 - 知乎

为什么固态会掉盘?著名的30分钟修复是什么原理?这么做对吗? - 知乎

在 WinPE 中进行硬盘坏块扫描

在实际使用中,大多数固态硬盘出现故障的原因并非存储颗粒过度擦除的问题,而是主控芯片的固件错误、主控芯片虚焊或物理损伤等其他问题。这些因素往往会导致掉盘或性能下降。

而针对坏块问题,固态硬盘具备 OP 预留空间和 FTL 逻辑映射表的坏块替换功能,这让硬盘的主控芯片能够自动识别并屏蔽坏块,因此用户无需手动进行坏块屏蔽。

然而,S.M.A.R.T. 仅被动记录故障信息,本身无法主动检测坏块。只有当用户恰好读取到损坏区域时,主控芯片才会察觉并更新数据,这导致 S.M.A.R.T. 信息存在滞后性。因此,扫描固态硬盘的坏块可以提前发现那些尚未被 S.M.A.R.T. 表记录的潜在问题区域,从而帮助用户及时采取措施,避免数据丢失或性能下降。

需要指出的是,重要数据备份不应仅仅依赖于存储部件本身的可靠性,而应通过增加冗余备份来提高数据的安全性。具体而言,应遵循数据备份的“3-2-1”原则:至少保持三份数据副本,使用两种不同类型的存储介质进行备份,并确保其中至少一份备份存储在异地。

这里给出超融合集群节点1的SATA系统盘坏块扫描结果:

由于对固态硬盘进行了全盘读取,可能会检测出之前未识别的坏块。在这种情况下,相应的 S.M.A.R.T. 信息也会随之更新。因此,这里应再次查看 S.M.A.R.T. 信息,以判断硬盘是否存在异常。

(可选)测试固态硬盘 SLC 缓外速度

如果使用场景需要大量向固态硬盘中写入数据,可能会导致硬盘的 SLC 缓存被用尽。在这种情况下,就需要测试固态硬盘的缓外速度。具体方法是向硬盘中写入一个大文件,观察速度何时开始下降。速度下降时的写入空间大小即为 SLC 缓存的容量,而下降后的写入速度则为 SLC 缓外速度。可以使用 HD Tune 的文件基准功能来完成这项测试。

(附加)固态硬盘开卡重置

硬盘开卡会清除所有数据,请在保证数据安全的前提下进行操作。

当前固态硬盘的价格已经相当低廉,因此在很多情况下,可以直接更换故障盘,而非开卡。不过,笔者作为一名垃圾佬,本着“又不是不能用”、“又不是修不好”的折腾精神,力求物尽其用,尝试维修故障固态硬盘,重新开卡。

参考链接:

SSD固态硬盘开卡教程SSD固态硬盘维修 SM2258XT主控硬盘开卡_哔哩哔哩_bilibili

固态硬盘开卡维修常识性知识,SSD量产开卡基础教程_硬盘_什么值得买

SM2258XT开卡详细教程,SM2259XT2量产可参考,自己动手修复SSD故障-CSDN博客

慧荣SM2246XT主控SSD开卡报错compare Flash Fail解决方法-固态硬盘教程-U盘量产网

固态硬盘坏了怎么办,超详细的固态修复教程,让你想不会都难!_哔哩哔哩_bilibili

2256k 开卡跑RDT,不同设置讨论一下。 - SSD存储技术 数码之家

由于本教程的固态硬盘为二手杂牌硬盘,加上进行了长时间的稳定性测试,所以笔者有一块固态硬盘出现了故障,无法进行格式化。此种故障大概率是固态硬盘主控固件错误造成的,可以尝试重置硬盘固件解决。这里将对此故障固态硬盘进行维修,以求其恢复其性能。而硬盘中的数据因为其他设备上有高可用备份,所以无需恢复。

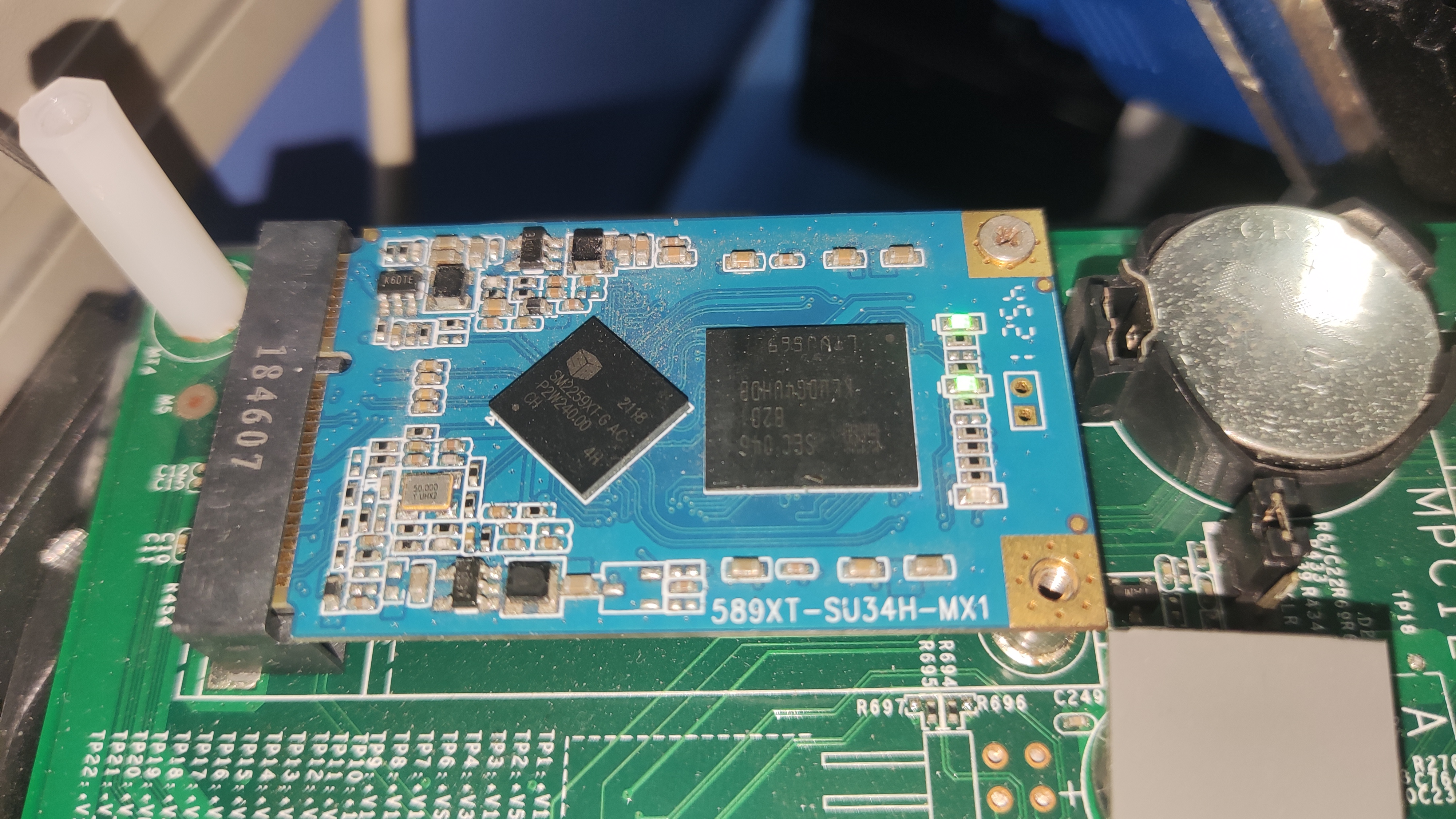

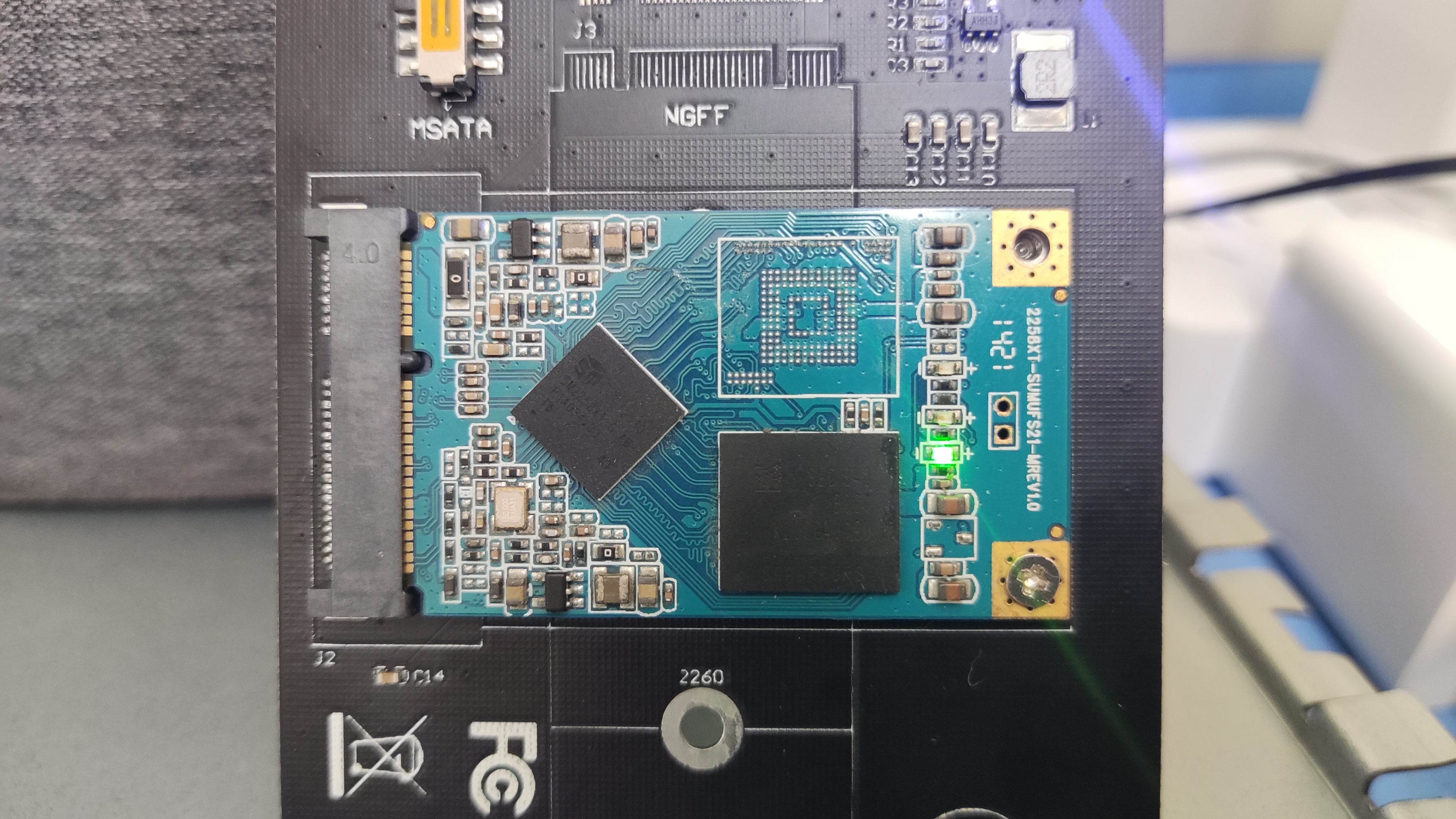

查看硬盘主控和闪存颗粒型号

首先查看故障固态硬盘的主控和闪存颗粒型号,此处主控为慧荣

SM2259XT,闪存颗粒为三星KLUDG4UHDB

查看故障固态硬盘主控和闪存型号 下载主控对应量产开卡工具

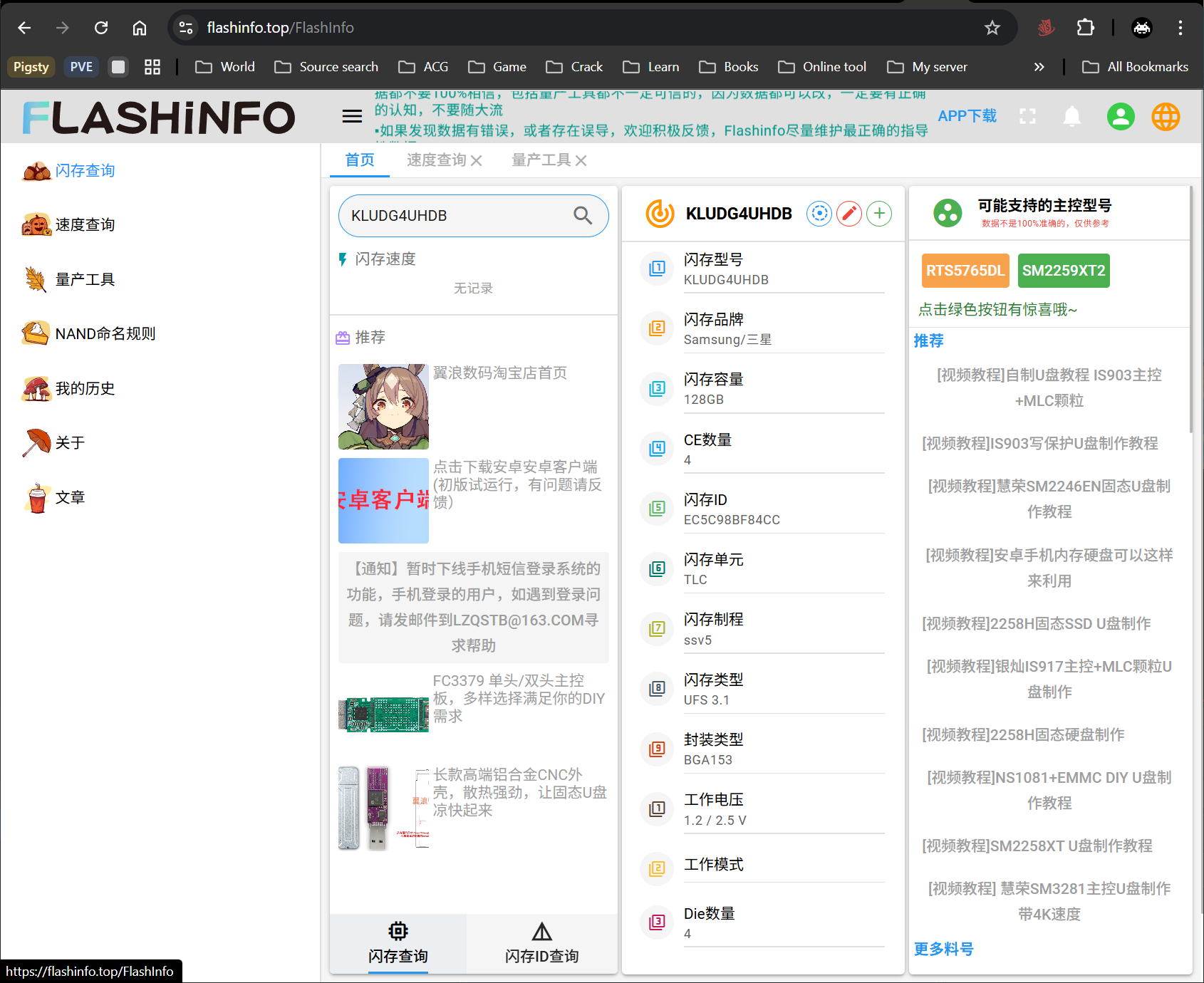

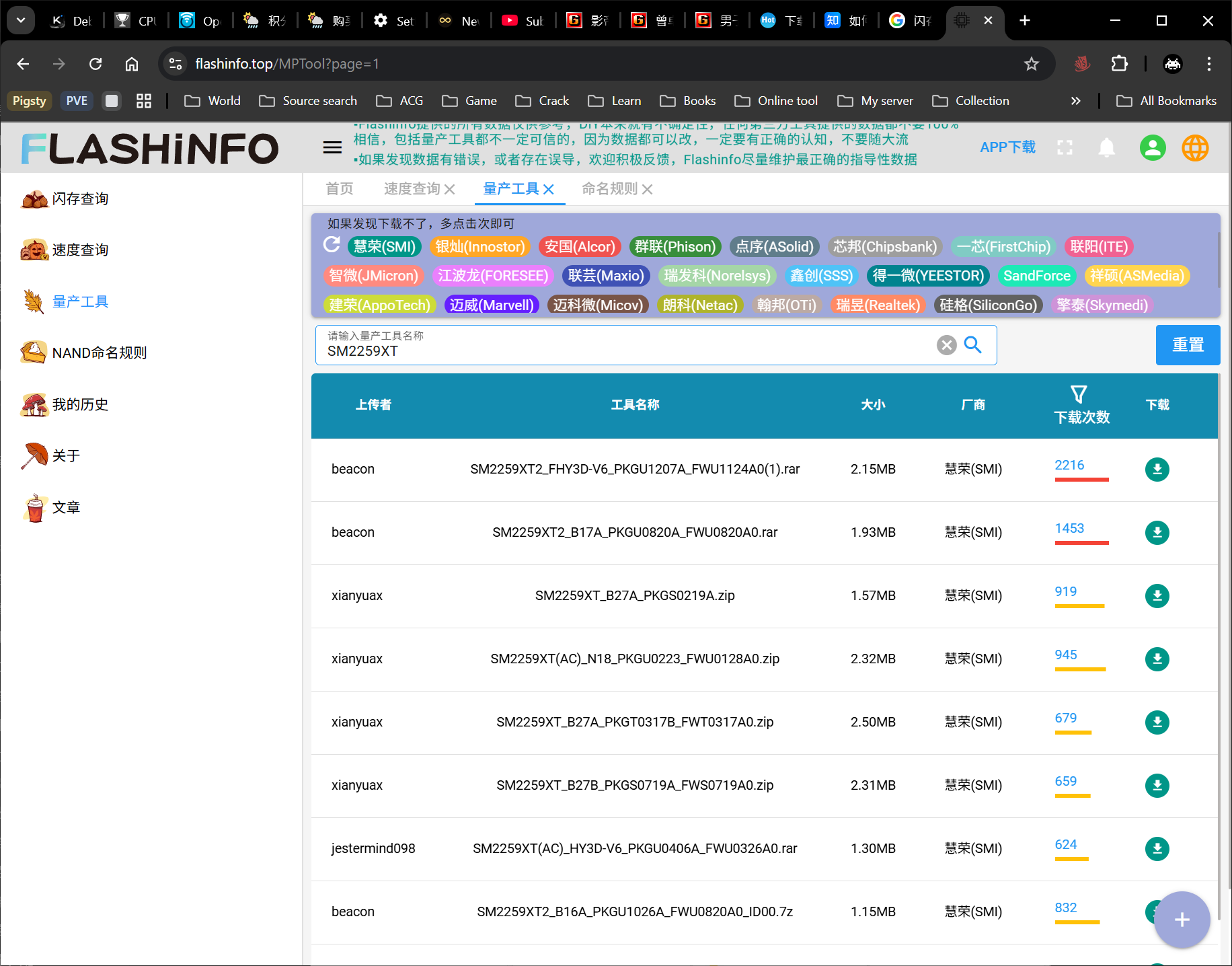

Flash 主控和闪存颗粒查询链接:Flashinfo-您身边的NAND Flash闪存颗粒数据助理

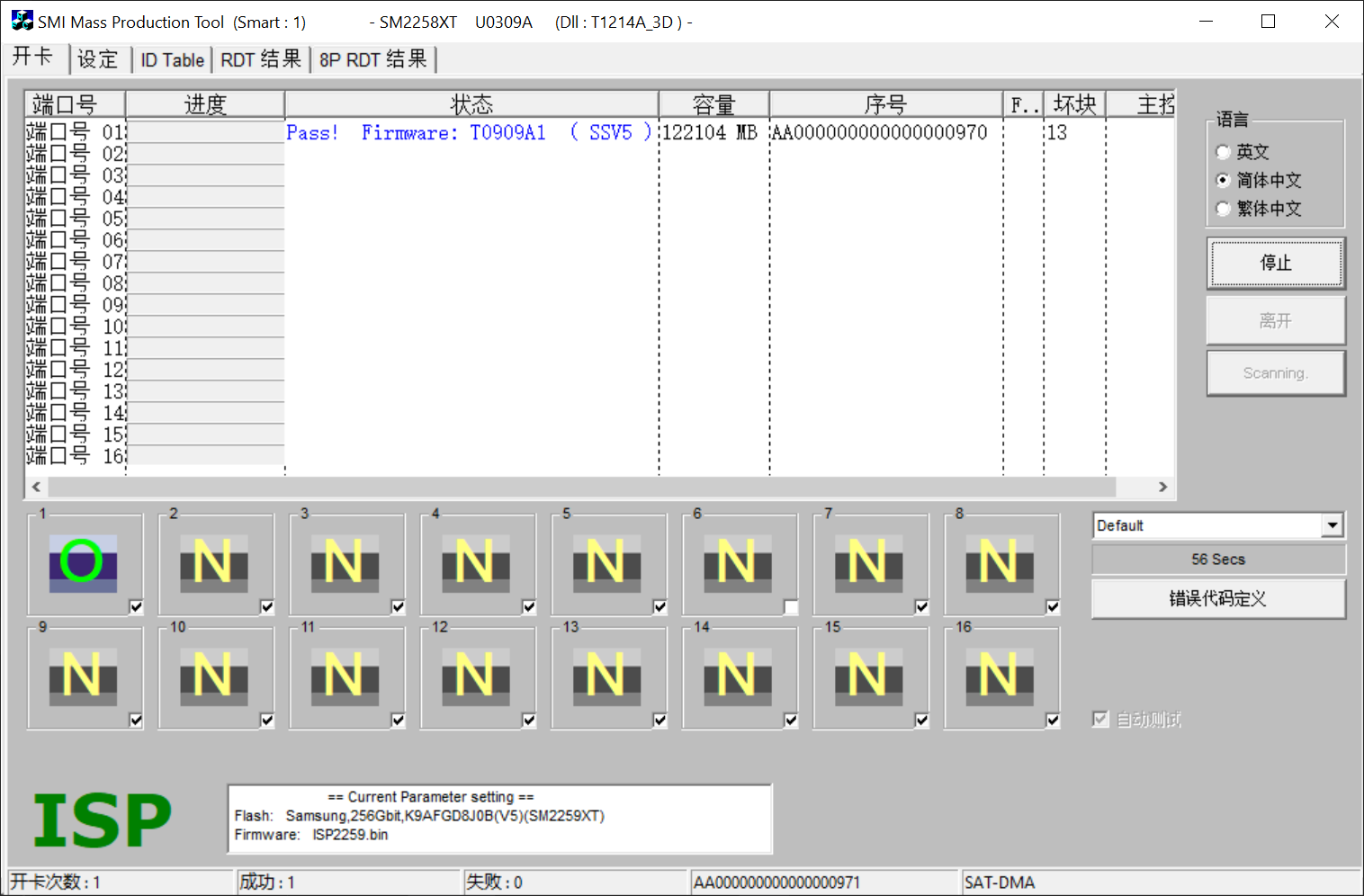

在固态硬盘颗粒查询网站查询相关信息,此处可知该闪存颗粒的品牌为三星、容量为 128GB、闪存单元为 TLC、闪存制程为 SSV5、晶圆裸片数量 Die 为 4、片选控制 CE 为 4。

下载主控量产开卡工具,此处因为主控为

SM2259XT,闪存颗粒制程为SSV5,则应该寻找文件名包含这两者的量产工具,比如笔者实测文件名为SM2259XT(AC)_FSSV5的量产工具可以识别此闪存的颗粒型号。当然量产工具的具体命名规则还要根据实际情况而定。

查询闪存颗粒信息

下载硬盘对应量产开卡工具 寻找对应闪存颗粒的量产工具

此处以另一块固态硬盘为例,主控为 SM2258XT,闪存颗粒型号为 KLUCG4J1ED,总闪存容量为 64 GB

数码之家的相关发帖中可以寻找到量产工具整合包

主控信息较容易确定,型号也较统一,但与之搭配的闪存颗粒可能多种多样,寻找合适的量产工具可能比较困难。在这种情况下,可以通过查找闪存颗粒的

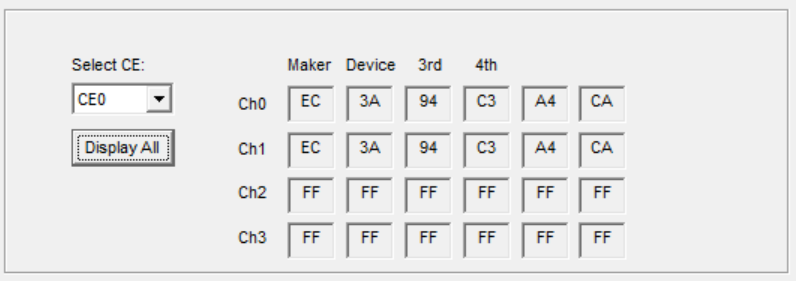

Flash ID来确定颗粒料号,然后再从开卡工具中的Firmware固件文件夹下的FWTag.SET配置信息中寻找到相应的固件编号。之后在量产工具下载网站中下载对应固件版本的量产工具即可。具体步骤如下:- 在量产工具双击当前硬盘图标,打开当前闪存颗粒的 Flash ID。此处为:

EC3A94C3A4CA

固态硬盘的 Flash ID - 查询 Flash ID 对应料号

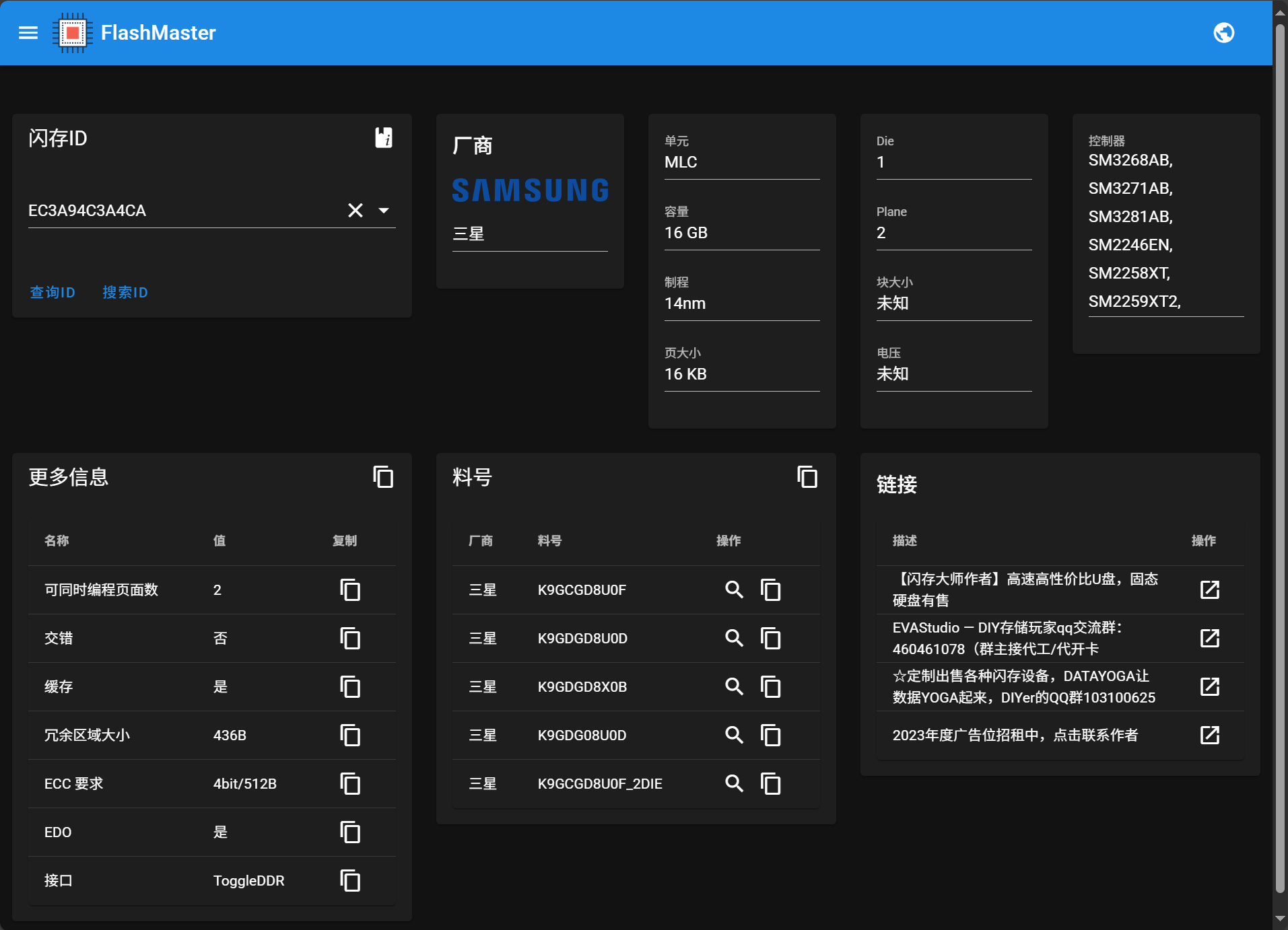

Flash 闪存颗粒 ID 查询链接:FlashMaster - 闪存ID查询

在 Flash 闪存颗粒 ID 查询连接中输入 Flash ID 查询对应的料号。根据 Flash ID 还可以获取到闪存颗粒的厂商、存储单元、容量等其他存储规格信息。此处可知该 Flash ID 有多个料号,如

K9GDG08U0D

查询 Flash ID 对应闪存颗粒料号 - 确认闪存对应固件编号

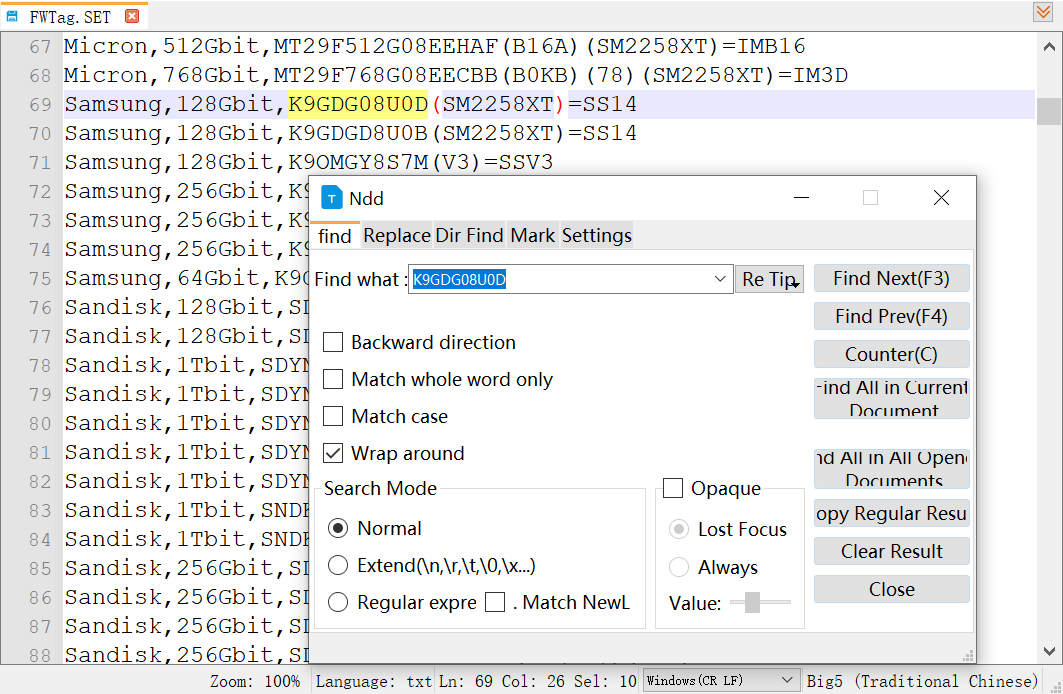

打开量产工具

Firmware 固件文件夹下的FWTag.SET 配置文件,其中包含闪存颗粒对应的固件版本。在此配置文件中搜索刚刚匹配到的料号、同时也可以搜索闪存颗粒物理丝印上的型号。此处搜索到闪存颗粒型号为 K9GDG08U0D 的固件编号为SS14

寻找闪存颗粒对应固件代号 - 寻找对应固件编号的量产开卡工具

由于匹配的固件编号为 SS14,主控型号又为 SM2258,于是着重寻找附带这两个字段的量产开卡工具。此处匹配到了对应的版本,例如:

SM2258XT_SS14PKGT0107A_FWT0106A0。在后面的烧录固件步骤中,实测该版本的工具可用。这里可以看到,固态硬盘的主控固件版本并不一定要与闪存颗粒的型号完全匹配,只要闪存颗粒的型号相似,通常也能够成功开卡。

寻找对应固件代号的量产开卡工具 - 在量产工具双击当前硬盘图标,打开当前闪存颗粒的 Flash ID。此处为:

固态硬盘开卡转接板选择

SATA接口:一般选用

ASM1153E或JMS578主控的开卡转接板M.2接口(AHCI协议,SATA通道):一般选用JMS580主控的开卡转接板

M.2接口(NVME协议,PClE通道):一般选用JMS583主控的开卡转接板

此处硬盘为 SATA 接口固态硬盘,因此选择 JMS578 主控的 SATA 转 USB 转接线

进行固态硬盘开卡

首先要先让固态硬盘进入量产开卡模式,其类似于手机的 Bootloader 或者电脑的 BIOS 模式,可在此模式下对固态硬盘的固件进行刷写,以下为操作步骤。

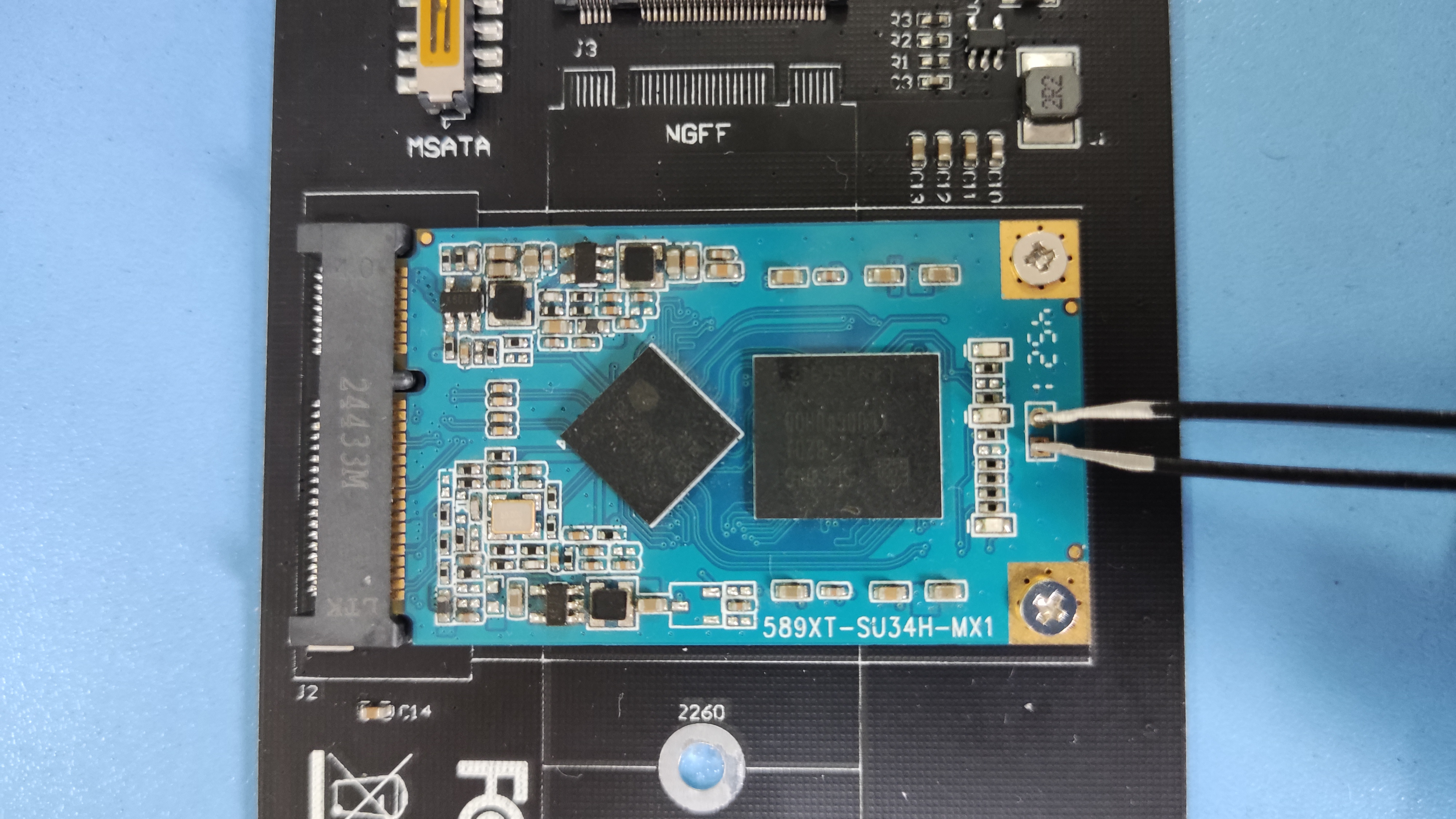

- 将固态硬盘插入转接模块中,此处进行了两次转换,先从 mSATA 转为 SATA,再从 SATA 转为 USB。

固态硬盘插入接口转换模块中 - 短接固态硬盘上的

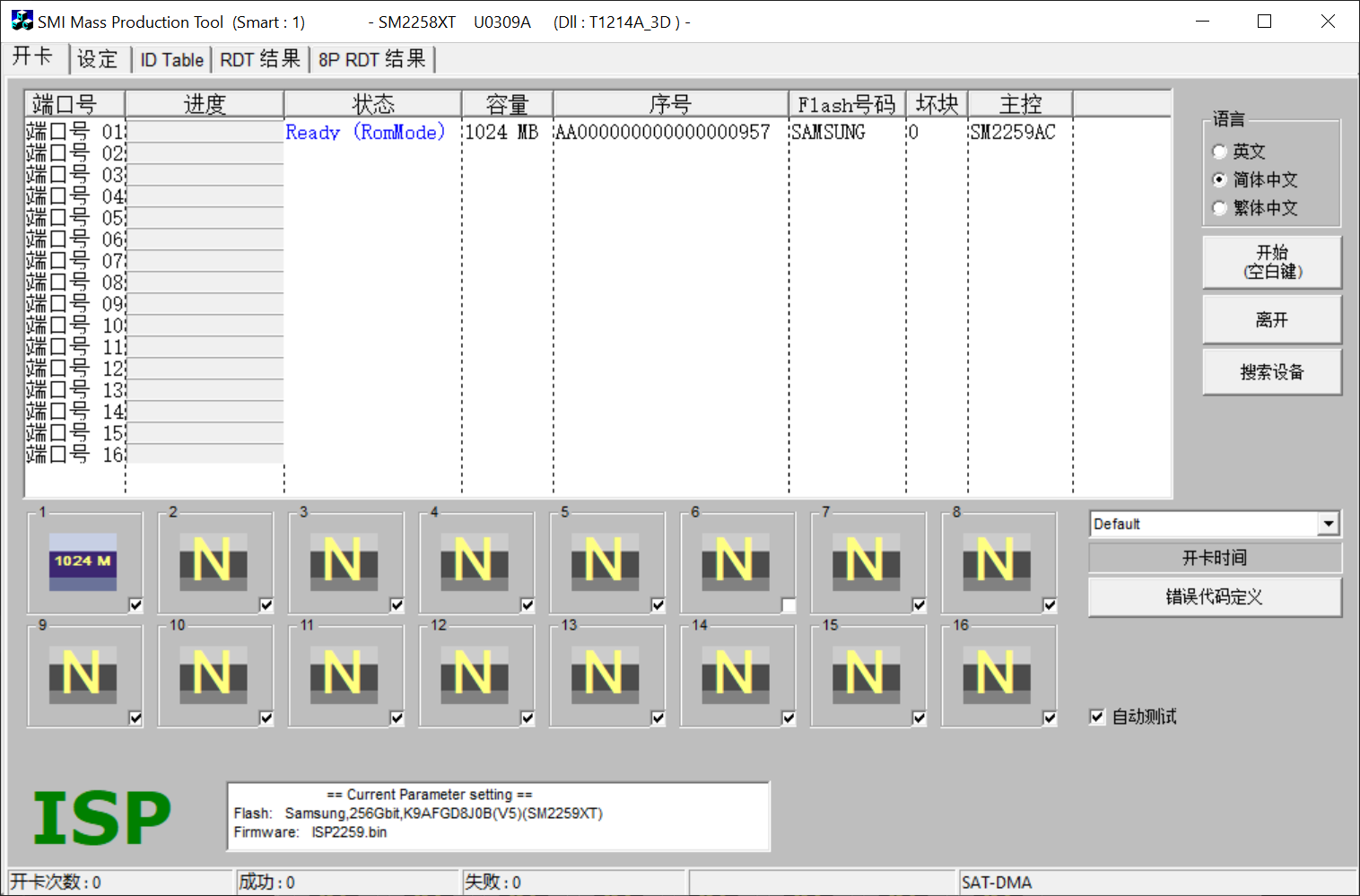

ROM 引脚与地线,即拉低 ROM 引脚电平。然后在短接状态下接通电源,插入电脑 USB 接口,即可进入硬盘的开卡模式。此时可以看见硬盘分区软件将固态硬盘识别为一个容量为 1G 的硬盘,此时即可松开硬盘引脚间的短接。

短接 ROM 引脚进入开卡模式 - 打开主控对应量产开卡工具,点击

搜索设备扫描硬盘,此时可以看见一个 1GB 的硬盘,并附有相关主控与闪存信息。比如,此处识别此硬盘的主控为 SM2259AC、闪存品牌为三星。

量产开卡工具识别硬盘 进入

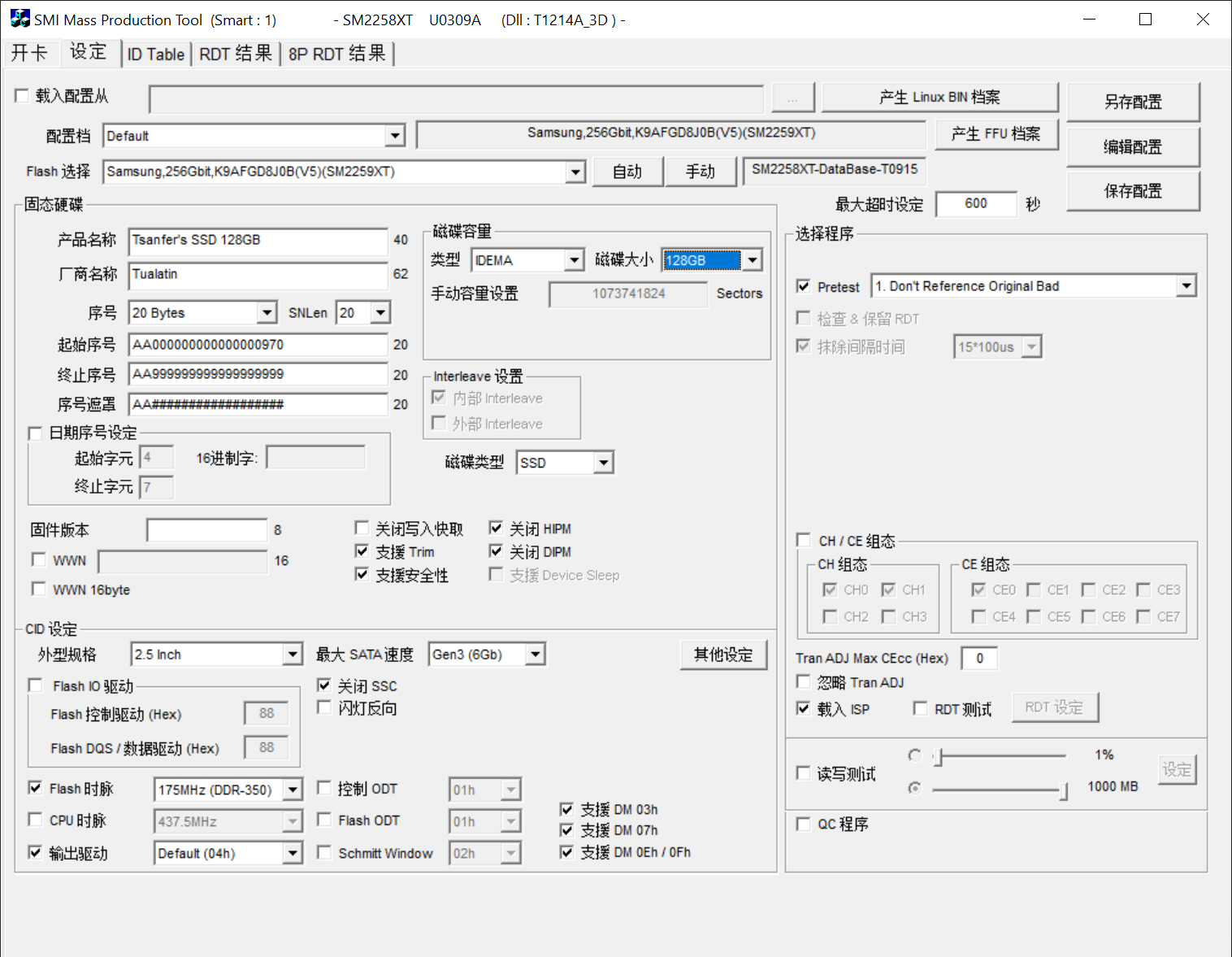

设定页面,点击编辑配置输入密码,默认为两个空格。然后在 Flash 选择处点击自动,如果开发工具与硬盘匹配的话,会自动识别为合适的 Flash 型号。设置与闪存颗粒相符的参数,比如,设置硬盘的容量为

128GB,若有需求还可自行设定固态硬盘的名称与序列号等其他参数。

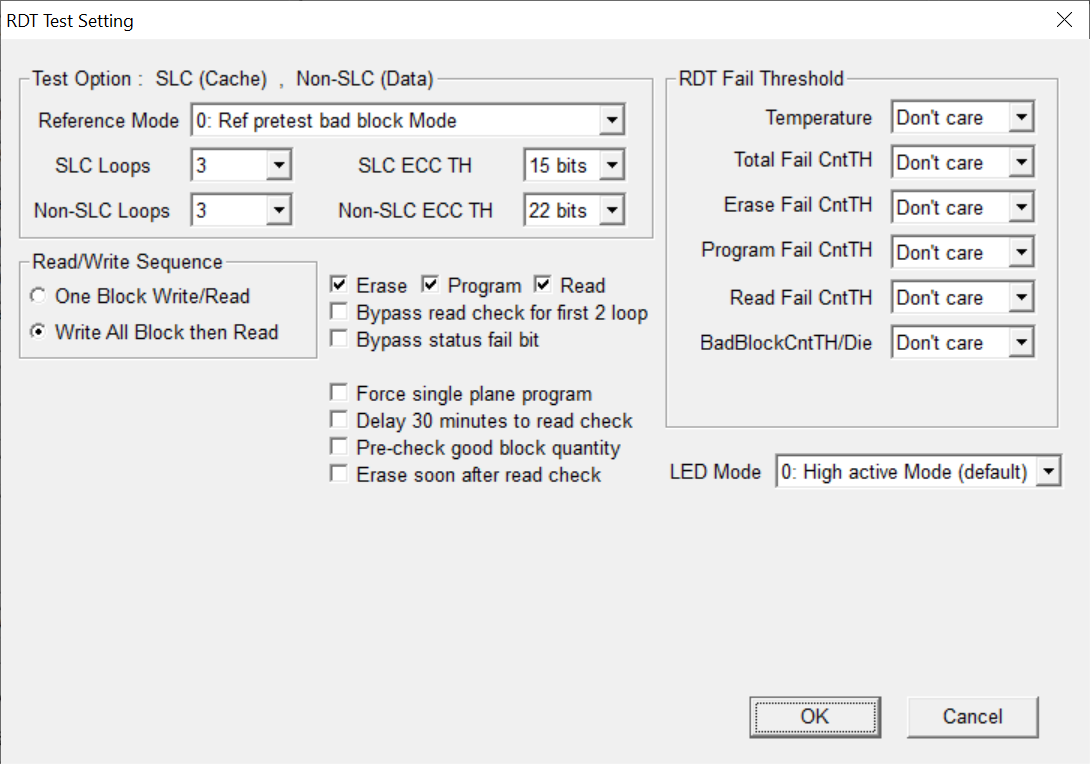

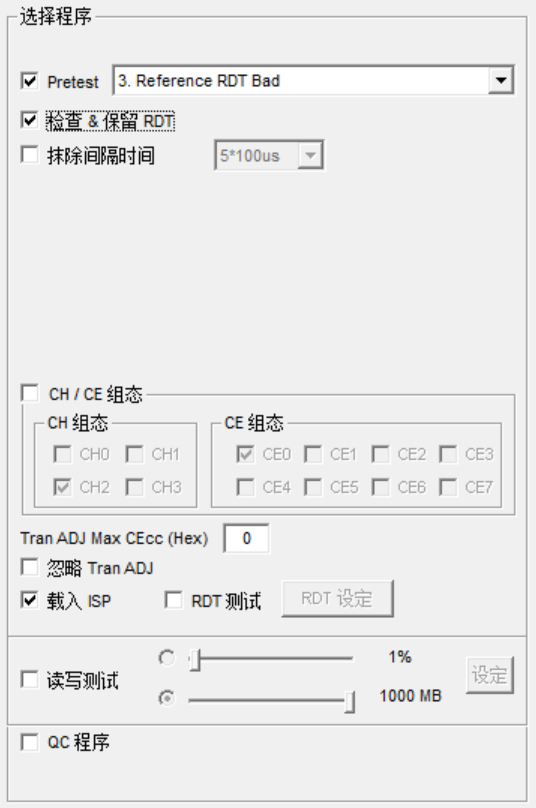

设置 RDT 可靠性验证测试

通过 RDT 可靠性验证测试可以检测闪存颗粒中的坏块。勾选设定页面中的

RDT 测试,进入RDT 设定。Reference Mode 参考模式选择 Ref pretest bad block Mode 参考之前检测出的坏块。

SLC Loops 缓存测试轮数一般设置为

3轮。Non-SLC Loops 数据测试轮数一般设置为

3轮。然后保存 RDT 设置。返回设定界面,保存配置。返回开卡界面点击开始,烧录 RDT 测试固件。

设置固态硬盘 RDT 设定 - 固件烧录完成之后,拔掉数据线,将固态硬盘连接到仅提供电源的USB接口上(无需短接 ROM 引脚),让固态硬盘开始 RDT 测试,此时,固态硬盘提示灯会不停闪烁。测试时间可能持续几十分钟到数个小时,当硬盘提示

灯常亮,同时闪存颗粒发热降低时,即可判定固态硬盘完成了 RDT 可靠性验证测试

硬盘提示灯常亮 RDT 测试完毕 - 查看 DRT 可靠性验证测试结果

重新将固态硬盘连接到电脑(无需短接 ROM 引脚),打开

DRT 结果页面,等待片刻后,加载出该固态硬盘的闪存坏块信息。此处可以看见笔者的这块故障硬盘竟然一个坏块都没查出来,最大的ECC纠错位数也才15,看来真是主控固件本身的问题了,要不然就是闪存颗粒在其他特性上有问题。

RDT 可靠性验证测试结果 如果硬盘在使用过程中容易出现

掉速现象,在排除温度因素后,可以怀疑是触发了 ECC 纠错降低了性能。在这种情况下,可以重新进行一轮 RDT 测试,设置一个更小的 ECC 阈值,从而屏蔽那些需要高 ECC 纠错的块,以优化性能。- 确认信息之后返回设定页,关闭 RDT 测试,Pretest 预测试选择

Reference RDT Bad参考 RDT 测试结果,并勾选检查和保存 RDT。

烧录主控固件前 RDT 相关设置 - 烧录固态硬盘主控固件

设置完成后点击

保存配置,然后返回开卡界面点击开始进行开卡。- 等待开卡完成,若开卡成功的话对应硬盘图标会提示绿色圆圈,表示该硬盘开卡成功,硬盘已重置完成。

固态硬盘开卡成功 - 此时,拔掉硬盘连接线,然后关闭开卡工具。在关闭开卡工具的情况下,重新连接硬盘到电脑,即可正常使用此固态硬盘。

我们可以看下其的 S.M.A.R.T. 信息,发现已经被重置清零,这也可以说明为什么 S.M.A.R.T. 信息不能作为评判固态硬盘使用情况的唯一标准。

开卡后的硬盘 S.M.A.R.T. 信息 - 为了确保硬盘容量真实可用,还可以进行一轮全盘读写测试,测试前需要先对硬盘进行分区。

全盘读写测试 - 然后可以快速测一下硬盘的性能,确保可以正常使用。

硬盘开卡后进行性能测试

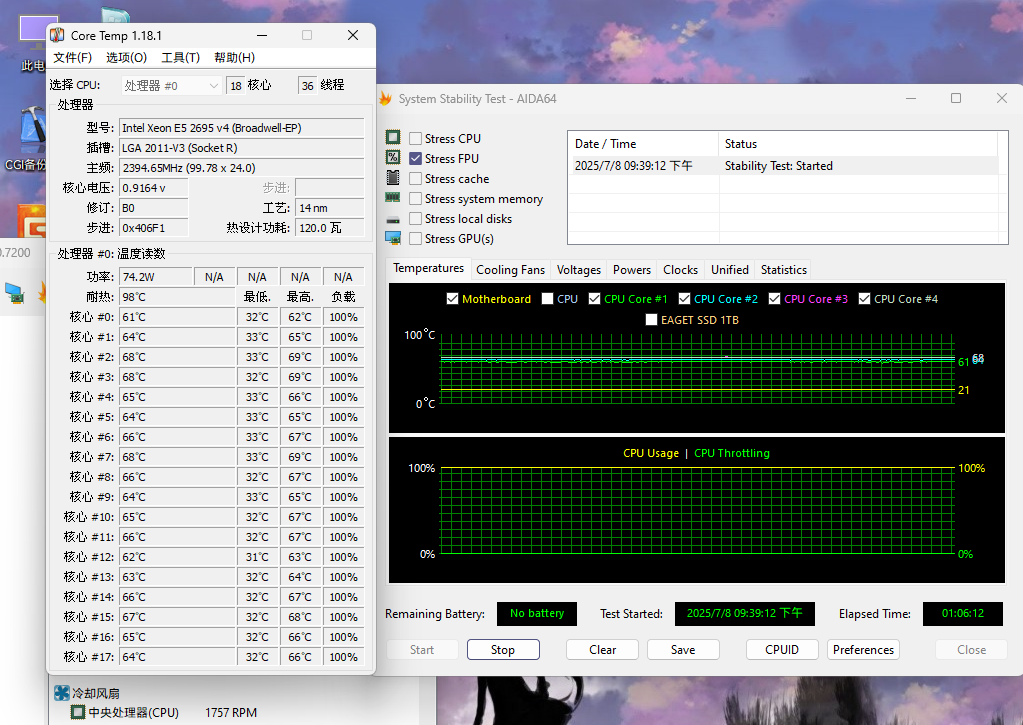

功耗与散热测试

方式一:WinPE 工具功耗测试

在 Windows PE 中进行系统功耗测试

此方式适用于在组装硬件的过程测试单个设备,便于随时调试相关硬件

在 WinPE 系统中仅做待机与满载测试,目前未找到在此系统中进行特定负载测试的方法。

进入 WinPE 系统后不做任何操作保持开机状态,即可视为进行待机测试

进入 WinPE 系统后可使用 AIDA64 等压力测试工具进行满载测试

方式二:stress-ng 功耗测试

- 安装 stress-ng

sudo apt -y update && sudo apt -y install stress-ng- 模拟日常负载测试

模拟中等数据库或虚拟化节点日常负载:

所有 CPU负载 33% 占用,内存负载 50% 持续读写,硬盘负载 40% 混合随机读写

# 设置期望的系统总CPU使用百分比 (0-100)

PERCENT=33

# 自动计算多核系统的真实配额

# 公式:CPUQuota = (百分比 × CPU核心数)%

CPUQUOTA=$(( PERCENT * $(nproc) ))

# cpu 和 内存 一直跑

sudo systemd-run --scope -p CPUQuota="${CPUQUOTA}%" \

stress-ng \

--cpu 0 --cpu-load $(nproc) \

--vm 2 --vm-bytes 50% \

--timeout 600s &

# 硬盘 40 % 占空比循环(1 s 周期,跑 0.4 s)

for i in $(seq 600); do

# 盘 1 指定目录

sudo stress-ng --iomix 1 --temp-path /root --timeout 400ms &

PID1=$!

# 盘 2 指定目录

# sudo stress-ng --iomix 1 --temp-path /mnt/pve/nvme --timeout 400ms &

# PID2=$!

sleep 0.4

sudo kill $PID1 $PID2 2>/dev/null

wait $PID1 $PID2 2>/dev/null

sleep 0.6

done- 满载测试

CPU、内存、硬盘均满载

# 盘 1 指定目录

sudo stress-ng --iomix 1 --temp-path /root --timeout 600s &

# 盘 2 指定目录

# sudo stress-ng --iomix 1 --temp-path /mnt/pve/nvme --timeout 1800s &

sudo stress-ng \

--cpu 0 --cpu-method all `# 所有逻辑核 100 %` \

--vm 0 --vm-bytes 95% `# 锁定 95 % 物理内存` \

--timeout 600s `# 10 min;0 表示永久`- 停止测试

sudo pkill -f stress-ng

sudo pkill -f stress-ng

sudo pkill -f stress-ng超融合节点1功耗与温度

测试时的环境温度约为 26 度

- 一般电源与下压式散热器功耗

主服务器最开始使用的是一般电源供电,下压式散热器散热,此时实测待机功耗约为 80W,CPU 满载功耗约为 300W,CPU 满载温度超过 90 度

- 金牌电源与下压式散热器功耗

为了改善电源效率,改用金牌电源供电,此时实测待机功耗约为 70W,CPU 满载功耗约为 210W,CPU 满载温度不超过 90 度。与一般电源相比,待机功耗下降了约 12%,CPU 满载功耗下降了约 30%。

- 金牌电源与塔式散热器功耗

由于散热效果较差,改用塔式散热器散热,更换散热器后 CPU 满载温度维持在 60 度以下。与下压式散热器相比,CPU 满载温度下降了约 30 度。然后将主板放入机箱,后续使用时也均会保持主板在机箱内,这时的实测待机功耗约为 70W,日常负载功耗约为 145W,满载功耗约为 230W,CPU 满载温度维持在 70 度以下。

系统总功耗

此处测试的设备为:所有服务器以及路由器与交换机

- 待机功耗

安装完操作系统后不进行操作的功耗,实测整个系统待机功耗约为 100W。

- 模拟日常负载测试

模拟中等数据库或虚拟化节点日常负载:所有 CPU 负载 33% 占用,内存负载 50% 持续读写,硬盘负载 40% 混合随机读写。

实测整个系统模拟日常负载测试约为 190W。

- 满载功耗

实测整个系统CPU、内存、硬盘均满载时功耗约为 290W。